Историческая справка

Психология цвета в брендинге вообще-то началась задолго до появления логотипов и рекламных баннеров. Еще в античности жрецы и лекари замечали, как оттенки меняют настроение: красный связывали с силой и риском, синий — со стабильностью и защитой. В XIX–XX веках к теме подключились физиологи и психологи, изучавшие, как цвет влияет на поведение потребителей и реакции человека в целом: скорость принятия решений, уровень доверия, готовность рисковать. В 1950–1970‑е, с бурным ростом массовой рекламы, маркетологи начали системно использовать цвет как управляемый инструмент: тестировали упаковки, витрины, вывески, фиксировали, какие комбинации лучше продают, и постепенно превратили цвет в один из базовых языков коммуникации брендов.

Если смотреть на историю через призму рынка, можно увидеть любопытную эволюцию. В послевоенные десятилетия доминировали базовые, чистые оттенки: ярко‑красный для энергии и статуса, насыщенный синий для уверенности и надежности, зеленый для «естественности» и безопасности. С появлением цветного телевидения и полиграфии бренды стали экспериментировать с нюансами — не просто «синий», а фирменный бирюзовый или глубокий индиго, жестко закрепленный в руководствах по айдентике. Так сформировалось понимание, что психология цвета в маркетинге и рекламе — не абстрактная теория, а практическая дисциплина с измеримым влиянием на узнаваемость, лояльность и конверсию, особенно на перегретых и конкурентных рынках, где нюансы решают все.

Базовые принципы

Если опустить мистику, цвет в бренде — это прежде всего сигнал, который мозг считывает быстрее текста и даже формы. Теплые тона (красный, оранжевый, желтый) ускоряют восприятие, стимулируют импульсивные решения и часто подталкивают к быстрым покупкам, поэтому их любят распродажи и фастфуд. Холодные оттенки (синий, голубой, часть зеленых) работают на ощущение надежности, контроля, «здесь безопасно» — неудивительно, что банки, IT‑компании и страховщики массово уходят в синие палитры. Но решающим становится не отдельный тон, а подбор цветовой палитры для бренда в целом: доминирующий цвет, акценты, фоновая среда и то, как все это выглядит в офлайне, на экране и в приложении.

Есть и более тонкий уровень — культурный и контекстный. Один и тот же оттенок в разных странах вызывает противоположные ассоциации: белый в Европе — про чистоту, в ряде азиатских культур традиционно связан с трауром. Кроме того, цвета в брендинге значение и влияние на продажи демонстрируют только в связке с позицированием: дорогой черный лаконичный бренд и агрессивный черный в сегменте дискаунтеров работают совершенно по‑разному. Исследования показывают, что не существует «лучшего» цвета вообще; важно соответствие ожиданиям целевой аудитории и категории. Если марка обещает инновации, но использует «ретро» палитру без иронии, возникает когнитивный диссонанс, и покупатель интуитивно чувствует несоответствие, даже если не может его сформулировать словами.

Примеры реализации

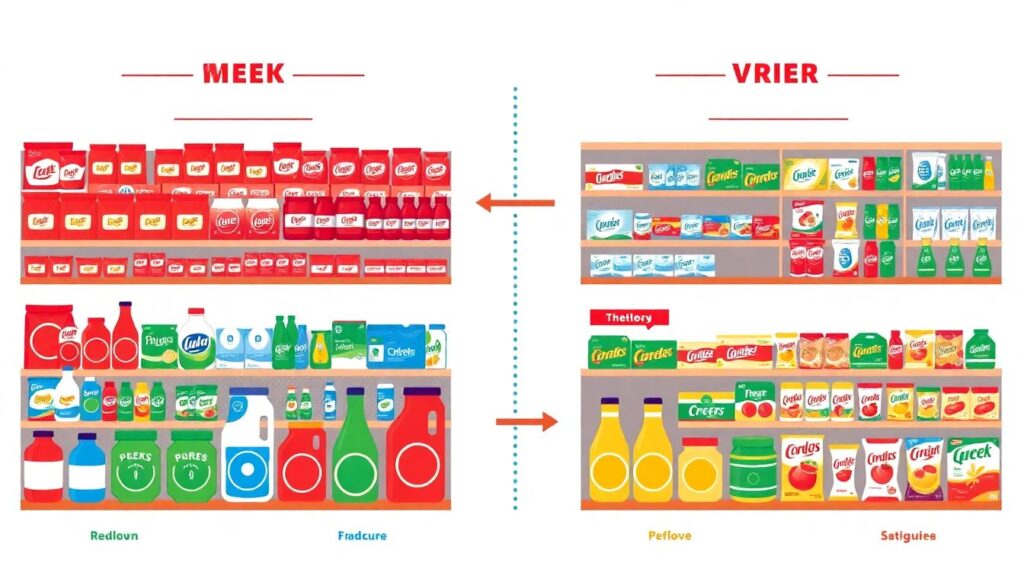

Практика хорошо показывает, как психология цвета в маркетинге и рекламе превращается в конкретные деньги. У крупного продуктового ритейлера был кейс: на тесте упаковок молочной линейки меняли только цвет подложки. Старая версия — спокойный голубой, новая — чуть более теплый, с заметным акцентом зеленого и желтого, подчеркивающих «натуральность» и «домашность». На фокус‑группах покупатели оценивали продукты как «свежее» и «более фермерские», хотя состав не менялся. В A/B‑тесте по сетям новая палитра дала прирост продаж примерно на 12 % в категориях, где казалось бы все давно устоялось. Цвет не придумал продукт заново, но усилил нужные ассоциации и снизил сомнения при выборе на полке.

Другой показательный пример — цифровой сервис, продающий подписку B2B. Из‑за излишне «веселого» оранжево‑фиолетового оформления сайт воспринимался как легкая игрушка, а не серьезный инструмент. После аудита визуальной системы и изменения акцентного цвета на более строгий синий с бережно дозированными яркими акцентами время на сайте выросло, а конверсия из пробной версии в платную подписку увеличилась почти на треть. В этом проекте услуги бренд‑дизайна и цветовые решения для бизнеса включали не только выбор оттенков, но и настройку их роли: где цвет продает, а где только поддерживает навигацию и чистоту интерфейса. Такой переход показал, что метко подобранный цветовой код может буквально сменить восприятие компании с «игрушки» на «профессиональный сервис».

Частые заблуждения

Самое живучее заблуждение — вера в универсальные рецепты уровня «красный всегда продает лучше» или жесткие схемы «если нужно доверие — красьтесь в синий». Реальность сложнее: то, как цвет влияет на поведение потребителей, сильно зависит от категории, конкурентного окружения, насыщенности рынка и даже от того, какой цвет у ближайшего лидера. Иногда бренду выгодно сознательно уйти от стереотипов категории, чтобы выделиться. Например, экологические продукты необязательно должны быть зелеными: сочетание бежевого, графитового и мягкого синего тоже способно транслировать устойчивость и осознанность, если поддержано тоном коммуникации и контентом, а не живет само по себе. Тем не менее многие предприниматели по инерции копируют соседей по полке и теряют шанс на собственную визуальную территорию.

Второй типичная ошибка — игнорировать тестирование и полагаться только на «мне нравится». Даже мощная стратегия, где тщательно описаны цвета в брендинге, значение и влияние на продажи, рискует провалиться, если палитру не прогнали через реальные сценарии: мобильный экран на солнце, печать на дешевой коробке, темную тему интерфейса. Бывает и обратная крайность, когда бренд закостеневает: боится любого обновления, чтобы не спугнуть лояльность. На практике эволюция цвета — нормальный процесс, если соблюдена преемственность: можно смещать оттенок, усиливать контраст, адаптировать палитру под новые носители. Ключ в том, чтобы решения принимались не из страха или вкусовщины, а на основании данных исследований, экспериментов и четкого понимания роли цвета внутри общей системы идентичности.