От PageRank к поведенческим факторам: как вообще появилась внутренняя перелинковка

Если отмотать историю назад, внутренняя перелинковка сайта для SEO стала значимой ещё в нулевых, когда все молились на PageRank. Тогда логика была простой: чем больше внутренних ссылок ведёт на страницу, тем выше её «вес». Владельцы сайтов без раздумий лепили ссылочные «портянки» в футере, делали «карты сайта» со сотнями URL и верили, что это магически продвинет всё подряд. В 2010‑х алгоритмы Google и Яндекса начали учитывать поведенческие сигналы, структуру и релевантность. Перелинковка из чисто технического трюка превратилась в инструмент управления навигацией, глубиной просмотра и юзабилити. Уже после 2020 года поисковые системы стали гораздо жёстче относиться к манипулятивным схемам, а в 2025‑м выигрывают те, кто строит ссылки внутри сайта так, чтобы в первую очередь было удобно человеку, а уже через это — понятно алгоритмам, какие страницы важны и о чём ресурс в целом.

Зачем вообще заморачиваться с внутренними ссылками в 2025 году

Можно подумать, что в эпоху нейросетей и сложных алгоритмов перелинковка — это пережиток прошлого, но в текущих реалиях она решает сразу несколько задач. Во‑первых, помогает роботам быстрее находить новые и обновлённые страницы, особенно если сайт большой. Во‑вторых, перераспределяет внутренний «вес»: вы тем самым показываете, какие материалы для вас приоритетны. В‑третьих, нормальная структура и логичные переходы уменьшают количество отказов и увеличивают глубину просмотра. В результате поисковикам проще сделать вывод, что сайт полезен, а пользователи получают более цельный опыт, не упираясь в тупики и не теряясь в бесконечных вложенных категориях.

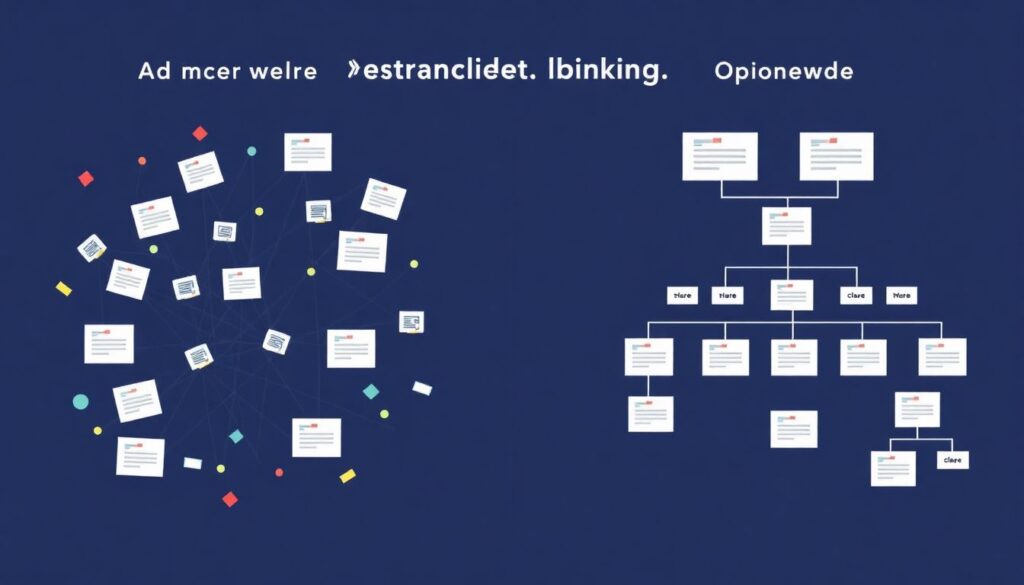

Разные подходы к перелинковке: от хаотичных ссылок до продуманной архитектуры

Подходы к тому, как правильно сделать внутреннюю перелинковку сайта, можно условно разделить на несколько моделей. Есть «хаотичная» схема, когда редакторы и маркетологи просто ставят ссылки «по感觉»: где вспомнили — там и добавили. Есть строгая иерархическая структура, когда каждое звено в дереве категорий и подкатегорий имеет понятные связи «родитель — ребёнок». И есть тематическое кластеризованное деление, когда вокруг важных запросов собираются контентные кластеры: одна опорная страница и сетка материалов, которые её поддерживают. В 2025 году именно кластерный и гибридный подход считается наиболее рабочим, потому что он сочетает логику навигации, семантические связи и реальные сценарии поведения аудитории.

Сравнение подходов: что лучше работает для разных типов проектов

Если сравнивать разные методики, то хаотичная перелинковка выглядит самой дешёвой по трудозатратам, но часто приводит к дублированию и «битым» цепочкам — важные страницы могут запросто остаться на глубине нескольких кликов. Жёсткая иерархическая схема отлично работает для небольших корпоративных сайтов и проектной документации, где путь пользователя хорошо предсказуем. Тематическая кластеризация больше подходит блогам, СМИ, контентным и нишевым коммерческим проектам, где есть широкий пул запросов и много информационных материалов. Для интернет‑магазинов и маркетплейсов чаще всего используется гибрид: меню и хлебные крошки обеспечивают иерархию, а блоки «похожие товары», «с этим покупают», обзоры и подборки создают дополнительные тематические связи и увеличивают шансы на конверсию.

Плюсы и минусы основных технологий внутренней перелинковки

Если говорить о плюсах и минусах, классическая ручная схема хороша точностью: вы контролируете каждую ссылку и анкор, можете подстроиться под нюансы запросов. Минус в том, что поддерживать порядок сложно, особенно когда на сайте сотни или тысячи страниц. Автоматизированные модули перелинковки в CMS экономят массу времени, но нередко генерируют слишком однообразные анкоры и могут создавать искусственные цепочки без учёта реальной логики пользователя. Полуавтоматические решения (шаблоны для блоков, правила подстановки ссылок по тегам и кластерам) занимают золотую середину: вы задаёте стратегию и правила, а система помогает масштабировать. В 2025‑м ручная «штучная работа» почти всегда комбинируется с автоматизацией, потому что без этого невозможно стабильно поддерживать структуру даже у средних по размеру проектов.

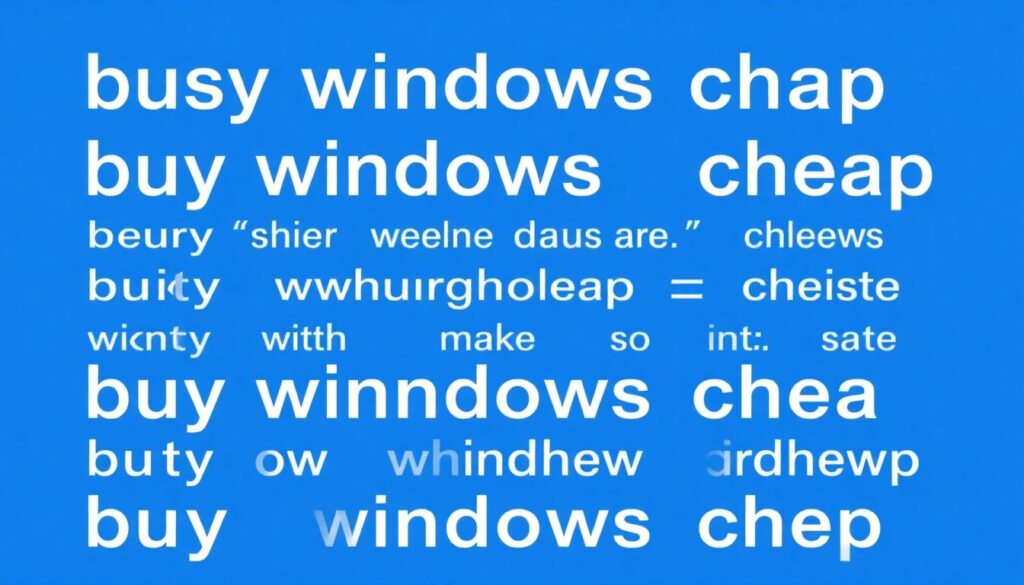

Исторический поворот: почему «анкорный спам» больше не работает

Когда‑то было нормой заваливать страницу однотипными анкорами вроде «купить окна Москва недорого» и повторять их во всех возможных внутренних ссылках. Алгоритмы ранних лет действительно опирались на текст анкоров как главный сигнал. Постепенно поисковые системы научились распознавать переоптимизацию, оценивать общий контекст страницы и поведение пользователей. К 2020‑м годов агрессивный анкорный спам стал не просто бессмысленным, а часто рискованным. Сейчас, в 2025 году, безопаснее и выгоднее использовать естественные формулировки: сочетать брендовые, навигационные и описательные анкоры, вписывать ссылку в смысл абзаца, а не выталкивать туда точное вхождение ключа ради галочки.

Аудит внутренней перелинковки: как понять, где узкие места

Прежде чем что‑то чинить, нужен аудит внутренней перелинковки сайта SEO‑инструментами и ручной проверкой. Обычно смотрят на глубину кликов до ключевых страниц, количество входящих и исходящих ссылок, наличие «висящих» страниц‑сирот без внутренних входов. Важно оценить, как робот реально обходит сайт: карта сайта и структура меню могут выглядеть аккуратно, но логика внутренних ссылок в контенте будет тянуть трафик в совершенно другую сторону. Исторически многие проекты начинали с красивой схемы, но через пару лет ежедневных обновлений получали невнятное переплетение, в котором даже редакторы с трудом находят старые материалы. Аудит помогает вернуть структуре осмысленность: определить центральные точки, выстроить к ним траектории и избавиться от лишнего шума.

Практический подход: как правильно сделать внутреннюю перелинковку сайта

Чтобы перелинковка перестала быть абстрактной теорией, полезно рассматривать её как пошаговый процесс. Сначала вы формируете перечень целевых страниц: те, которые должны собирать основную поисковую видимость и конверсии. Затем распределяете семантику по кластерам и привязываете их к этим ключевым материалам. После этого выстраиваете связи: из вспомогательных статей, карточек товаров, обзоров и FAQ ведёте ссылки на опорные страницы по смыслу и стадии воронки. Важно не перегибать: одна статья не должна превращаться в сплошной список ссылок. Дальше — регулярное обновление: по мере выхода новых материалов вы проверяете, какие старые страницы логично на них сослать, а также наоборот — какие новые части контента усиливают уже существующие кластеры.

Нумерованный пример стратегии перелинковки для контентного сайта

1. Определить ядро: выбрать 20–50 ключевых страниц, которые закрывают главные темы и коммерческие задачи.

2. Разбить семантику на тематические блоки: для каждого кластера описать, какие типы контента в него войдут (обзоры, инструкции, сравнения).

3. Задать правила анкоров: какую часть делать навигационной, какую — описательной, а где вполне уместен частичный ключ.

4. Прописать шаблоны для блоков «по теме» и «читайте также»: для каждой рубрики задать минимальное и максимальное количество внутренних ссылок.

5. Раз в квартал проводить точечный аудит: смотреть, какие кластеры разрослись, а где, наоборот, не хватает связей и нужно добавить дополнительные переходы.

Перелинковка в интернет‑магазинах: особенности и подводные камни

Оптимизация внутренней перелинковки интернет магазина заметно сложнее, чем у блога или лэндинга, потому что приходится учитывать тысячи карточек и постоянно меняющийся ассортимент. Классические блоки «похожие товары» и «с этим покупают» действительно помогают, но если полагаться только на них, структура быстро становится хаотичной. Лучше комбинировать автоматическую логику (категория, бренд, диапазон цены) с ручными подборками: гайды по выбору, тематические витрины, сравнения и обзоры значимых моделей. Кроме того, важно, чтобы из карточки товара человек мог легко уйти не только на соседние товары, но и на полезные материалы: инструкции, статьи, ответы на частые вопросы — всё это снижает возвраты в выдачу и усиливает доверие.

Сервисы и услуги: когда стоит звать специалистов

По мере роста проекта становится понятно, что своими силами постоянно держать структуру в идеальном состоянии сложно. В этот момент на сцене появляются услуги внутренней перелинковки сайта от SEO‑агентств и узкоспециализированных консультантов. Они обычно не ограничиваются расстановкой ссылок: анализируют семантику, навигацию, структуру каталога, историю изменений. Плюс профессионалы могут предложить внедрение автоматизированных механизмов: от модулей в CMS до собственных скриптов, которые подбирают ссылки по ключевым словам, тегам и тематическим связям. Это особенно полезно, когда в компании нет своего SEO‑отдела, а контента становится всё больше и возникает риск, что новые материалы перестанут связываться с уже имеющимися.

Рекомендации по выбору подхода для разных бизнесов

Чтобы не спорить абстрактно, удобнее связать выбор схемы перелинковки с типом проекта. Небольшие сайты услуг и лендинги обычно справляются с базовой структурой: главное меню, логичные хлебные крошки, несколько блоков «по теме» и ручные ссылки в ключевых текстах. Контентные проекты среднего размера выигрывают от кластерного подхода с опорными статьями, вокруг которых группируются обзоры и инструкции. Для крупных интернет‑магазинов и порталов без гибридной системы — части автоматических, части ручных правил — не обойтись. При этом не стоит слепо копировать чужую схему: у каждого бизнеса своя логика продаж и собственные поведенческие паттерны аудитории, и перелинковка должна отражать именно их, а не «среднюю температуру по рынку».

Инструменты и метрики: чем мерить успех перелинковки в 2025 году

В 2025‑м внутренняя перелинковка сайта для SEO уже не оценивается по количеству ссылок как таковых. Смотрят на скорость индексации, глубину просмотра, уменьшение числа страниц‑сирот, распределение трафика по кластерам и изменение позиций ключевых опорных страниц. Из инструментов в ходу краулеры, которые строят карту сайта с учётом реальных переходов, аналитические системы, фиксирующие движение пользователей, а также специализированные сервисы для анализа структуры. Правильный фокус — не просто «увеличили число внутренних ссылок на 30 %», а улучшили путь пользователя от первого захода до целевого действия и сделали важные разделы доступными с минимальным количеством кликов.

Актуальные тенденции 2025 года: от топик‑кластеров к семантическим графам

Самая заметная тенденция последних лет — переход от простых топик‑кластеров к более сложным семантическим графам. Фактически вы строите не просто сеть ссылок, а карту смысловых связей между сущностями: брендами, моделями, категориями, проблемами пользователей. Поисковые системы сами развиваются в этом направлении, поэтому сайты, где перелинковка отражает реальные связи между темами, получают плюсы. Ещё одна тенденция — учёт источника трафика: путь по сайту строится с учётом того, пришёл ли человек с органической выдачи, рекламы или социальных сетей. Под это даже настраивают динамические блоки рекомендаций, которые подсовывают разные ссылки в зависимости от контекста захода.

Чего точно стоит избегать при работе с внутренними ссылками

Несмотря на развитие технологий, базовые ошибки остаются те же: слишком много ссылок в одном блоке, бессмысленные анкоры вроде «сюда», «подробнее», ссылки, ведущие в архивы без полезного контента, и перелинковка ради перелинковки, когда пользователь попадает в бесконечный круг одних и тех же материалов. Исторически такие схемы иногда приносили краткосрочный рост трафика, но сейчас всё чаще приводят к ухудшению поведенческих метрик и потере доверия поисковиков. Другая частая проблема — отсутствие системности: изменения вносятся в отдельных разделах, а общая картина перестаёт быть прозрачной. Чтобы не наступать на эти грабли, важно хотя бы раз в полгода возвращаться к общей концепции и сверять реальные ссылки с изначальной стратегией.

Итог: внутренняя перелинковка как долгосрочная архитектура, а не разовая «настройка»

Если свести всё к сути, внутренняя перелинковка — это не разовая настройка, которую можно «сделать и забыть», а постоянная работа над архитектурой сайта. Исторически от механического наращивания ссылок рынок пришёл к пониманию, что перелинковка — про смысл, маршруты и поведение пользователей. В 2025 году выигрывают те проекты, которые рассматривают её как часть продуктовой логики: страницы связываются не только по SEO‑соображениям, но и исходя из того, как люди реально думают, сравнивают, выбирают и возвращаются. Когда стратегия и практика совпадают, аудит внутренней перелинковки сайта SEO‑инструментами подтверждает очевидное по ощущениям: важные материалы находятся быстро, не теряются на глубине, а пользователи уверенно двигаются к целевым действиям, не замечая, сколько работы стоит за кажущейся простой навигацией.